一、病史简介

患者男,60余岁,2022年10月6日因发热由急诊收入ICU。

主诉:发热伴气促2天

现病史:患者2天前无明显诱因出现发热伴气促,体温最高38℃,无恶寒,无咳嗽,无鼻塞流涕,无胸闷胸痛,无恶心呕吐,无腹痛腹泻,家属遂送至急诊就诊,考虑患者病情危重,排除新冠后由急诊拟发热查因收入ICU。

既往史:

● 患者因“原发性肝癌、消化道出血”反复入住我院肝病科,多次送介入室行肝动脉造影术+肝动脉超选择性插管栓塞术,5天前治疗好转后由肝病科出院。

● 高血压病史1年余,最高血压;190/100mmHg,未规律服用降压药。

● 2021年我院住院期间诊断胆囊结石。

● 否认糖尿病、冠心病、肾病史。否认结核等传染病史。否认外伤、中毒史。否认药物食物过敏史。预防接种史不详。

二、入院检查

【体格检查】

● 体温:38.0℃,脉搏:98次/分,呼吸:28次/分,血压:126/81mmHg,血氧:95%(FiO2 40%)。

● 全身皮肤黄染,无出血点,巩膜轻度黄染,颜面及前胸未见毛细血管扩张,无蜘蛛痣及肝掌,双肺可闻及明显湿啰音。

● 腹部膨隆,无压痛及反跳痛,肝脾肋下未扪及,莫菲氏征阴性,肝区叩击痛阳性,腹部移动性浊音阳性,双下肢轻度浮肿,扑翼样震颤阴性。

【入院化验】:

● 新冠核酸检测:24小时阴性;

● 炎症指标:急诊血常规和超敏C反应蛋白:白细胞 14.86*10^9/L,血红蛋白 76g/L,中性粒细胞% 87.7%,超敏CRP 64.48mg/L,血小板 58*10^9/L;降钙素原 5.750ng/ml。

● 急诊肾功3项:肌酐 196umol/L,急诊电解质6项:钠 125.0mmol/L,氯 89.0mmol/L,碳酸氢盐 19.4mmol/L。肝功A8项:总蛋白 46.7g/L,白蛋白 31.3g/L,前白蛋白 0.77umol/L,总胆红素 145.9umol/L,直接胆红素 122.6umol/L,间接胆红素 23.3umol/L。

【辅助检查】

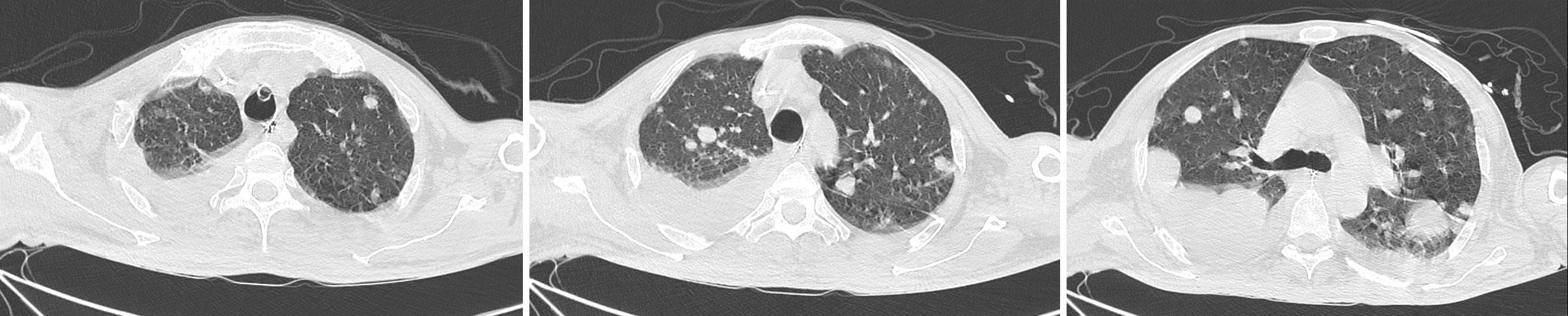

● 入院CT平扫:1.双肺多发转移瘤,部分转移瘤内钙化。2、双肺间质性改变,不除外癌性淋巴管炎。3、双侧少量胸腔积液。4、左侧第2肋骨稍高密度影,骨岛可能,大致同前。5、“肝癌介入术后”改变,肝实质多发异常密度影,建议MR增强检查。6、肝硬化、脾大、腹水;腹腔及腹膜后多发肿大淋巴结,考虑转移;腹膜增厚,不除外转移。7、肝静脉支架术后,下段显示不佳。8、胆囊内异常密度影,结石?

三、临床分析

病史特点:

1.患者老年男性,因“发热伴气促2天”入院,既往肝恶性肿瘤、消化道出血、高血压等病史。

2.查体;体温:38.0℃,脉搏:98次/分,呼吸:28次/分,血压:126/81mmHg,血氧:95%(FiO2 40%)。神清,全身皮肤黄染,无出血点,巩膜轻度黄染,颜面及前胸未见毛细血管扩张,无蜘蛛痣及肝掌,双肺可闻及明显湿啰音。腹部膨隆,无压痛及反跳痛,肝脾肋下未扪及,莫菲氏征阴性,肝区叩击痛阳性,腹部移动性浊音阳性,双下肢轻度浮肿,扑翼样震颤阴性。

3.实验室检查:急诊血常规和超敏C反应蛋白:白细胞 14.86*10^9/L,血红蛋白 76g/L,中性粒细胞% 87.7%,中性粒细胞 13.04*10^9/L,超敏CRP 64.48mg/L,血小板 58*10^9/L;急诊肾功3项:尿素 10.30mmol/L,肌酐 237umol/L;胸部CT示双肺渗出,腹部CT示大量腹腔积液。

结合患者目前症状,既往病史,实验室及辅助检查,综合目前资料,发热考需虑诊断如下:

1.肺部感染:

(1)细菌性肺炎:患者男性,发热,肺部CT提示有渗出,社区肺炎常见细菌为肺炎链球菌、流感嗜血杆菌等,对很多抗菌药物敏感,本患者血象及PCT升高显著,影像学提示双肺渗出,不排除细菌性肺炎可能性,需完善痰涂片及痰培养,必要时行NGS检查。

(2)非典型肺炎:为社区肺炎的常见类型,病原体包括支原体、衣原体、立克次体、军团菌等。支原体和衣原体肺炎通常认为病情较轻;军团菌肺炎重症比例高,主要好发于夏秋季节。本例患者胸部CT示双肺渗出明显,故支原体、衣原体、军团菌引起肺炎的可能性亦不能排除,需完善呼吸道病原学抗体检查。

(3)病毒性肺炎:引起重症肺炎的常见病毒包括流感病毒、禽流感病毒、腺病毒、呼吸道合胞病毒等,患者无禽类接触,禽流感机会明显减少。病毒性肺炎确诊,有赖于病毒的核酸检测、病毒培养,或血清学检测。患者急性病程,有高热伴气促,胸部CT提示肺部渗出及实变,外周血白细胞计数及炎症标志物明显升高,结合患者目前情况,可能性不大。

(4)肺真菌病:肺真菌病多见于免疫功能低下者,常见症状为呼吸窘迫、干咳,典型CT表现为晕轮症,常见的肺真菌病感染病原体包括曲霉、隐球菌、孢子菌、毛霉菌及念珠菌。该患者有肿瘤病史,反复住院,免疫力低下,应警惕真菌感染可能,需完善纤支镜痰培养、痰涂片,结合G试验及GM试验等综合判断。

2.腹腔感染:患者原发性肝癌,大量腹水,发热,多次介入行腹腔造影及动脉栓塞术,不排除腹腔感染可能。完善腹水常规、生化、腹水培养可明确诊断。

3.肿瘤:肿瘤晚期病人,尤其是肺癌病人,体内肿瘤负荷大,肿瘤细胞新陈代谢很快,细胞坏死后释放的致热源进入血液循环引起癌性发热,多表现为反复、不规律低热。体温可高于38℃,但少见超过39℃,需要注意的是,癌性发热的诊断是排他性的,通常需要排除其他各种原因引起的发热后才考虑,需根据病人病史、用药史、其他症状、热型及影像学结果综合判断。

四、进一步检查、诊治过程和治疗反应

● 患者入院后血氧下降,最低88%,于气管插管接呼吸机辅助通气,行纤支镜治疗,吸出少量白黏痰,留取痰及肺泡灌洗液送检,行腹腔穿刺并送检腹水常规、生化及培养。

● 复查相关指标:急诊血常规和超敏C反应蛋白:白细胞 16.76*10^9/L,中性粒细胞% 90.8%,血小板 71*10^9/L,血红蛋白 88g/L,超敏CRP 69.24mg/L;肝功A8项: 丙氨酸氨基转移酶 297.0U/L,天门冬氨酸氨基转移酶 530.0U/L,γ谷氨酰转肽酶 161.0U/L,总胆红素 124.8umol/L,直接胆红素 98.8umol/L,间接胆红素 26.0umol/。

● 结核菌涂片检查:抗酸染色未见抗酸杆菌。癌胚抗原: 6.1ng/ml;腹水生化、常规及腹水培养未见明显异常。呼吸道病原体抗体八项未见明显异常。

● 纤支镜痰培养结果:

● 腹部彩超:1、肝实质弥漫性改变符合肝硬化声像。肝内多发低回声团,请结合临床。2、胆囊充满型结石(泥沙样型)。3、脾大;脾门静脉增宽。4、胰腺未见明显异常。5、门静脉显示不清。6、前列腺增大并钙化灶。7、双肾、膀胱未见明显异常。8、双侧输尿管未见明显扩张。9、左房增大。10、左室舒张功能减退,收缩功能正常范围。11、双下肢深静脉内径正常。12、双下肢静脉血流速度缓慢。

● 治疗:考虑患者肿瘤病史,基础状态差,予美罗培南、万古霉素、卡泊芬净抗感染,后痰培养提示解甘露醇罗尔斯顿菌,根据药敏结果,予改头孢哌酮钠舒巴坦钠抗感染。复查胸部CT示双肺渗出较前减少,但患者既往原发性肝癌伴多发转移病史,基础状态差,患者家属放弃积极治疗,后患者死亡。

● 复查CT: 1、双肺间质性改变,较前吸收。2、双肺多发转移瘤,较前相仿。3、双侧少量胸腔积液,右侧为著并右肺下叶膨胀不全,较前进展。4、左侧第2肋高密度影,骨岛可能,大致同前。5、“肝癌介入术后”改变,肝实质多发异常密度影,建议MR增强检查。6、肝硬化、脾大、腹水;腹腔及腹膜后多发肿大淋巴结,考虑转移;腹膜增厚,不除外转移,较前相仿。7、肝静脉支架术后,下段显示不佳。8、胆囊内异常密度影,结石?请结合临床。

五、最后诊断与诊断依据:

最后诊断:

1.肺部感染(解甘露醇罗尔斯顿菌)

2.呼吸衰竭

3.原发性肝细胞癌伴多发转移

4.乙肝肝硬化活动期失代偿期

脾功能亢进

腹腔积液

5.高血压病3级(极高危)

诊断依据:

1.患者发热伴气促,气管插管接呼吸机辅助通气

2.查体:体温:38.0℃,脉搏:98次/分,呼吸:28次/分,血压:126/81mmHg,血氧:95%(FiO2 40%),双下肺呼吸音减弱,双肺可闻及湿啰音。

3.血象及PCT明显升高,纤支镜痰培养:解甘露醇罗尔斯顿菌(++++),胸部CT提示双肺渗出明显,伴双侧胸腔积液。

六、经验与体会

1.解甘露醇罗尔斯顿菌(Ralstonia mannitolilytica)属于伯克菌科,罗尔斯顿菌属,该菌属最早由日本学者发现并命名。目前共发现17个亚种,其中皮氏罗尔斯顿菌感染相对多见,此外解甘露醇罗尔斯顿菌及谲诈罗尔斯顿菌亦被证实与临床感染相关。该菌是革兰阴性杆菌,菌体呈球杆状或短杆状,部分有芽孢。在血培养基上可形成细小的表面有一定光泽的灰白色或浅棕色圆形、凸起、光滑、边缘整齐不溶血的菌落。该菌为专性需氧,在42℃条件下生长良好,可以产β-内酰胺酶。

2.易感因素与感染类型:解甘露醇罗尔斯顿菌是机会致病菌,新生儿、血液病、恶性肿瘤、慢性肾病、糖尿病等免疫功能低下人群及有引流装置患者易感。与其他罗尔斯顿菌属中的亚种相比,该菌常见于囊性纤维化患者。解甘露醇罗尔斯顿菌临床上引起的感染多为病例报道,且以成人居多,感染类型包括菌血症、泌尿系感染、脑膜炎、肾移植相关感染及腹膜炎等。

3.治疗方面:美国临床实验室标准化协会(CLSI)没有关于解甘露醇罗尔斯顿菌药敏的判断标准,该菌对多种抗菌药物的耐药性不确定。根据文献报道,解甘露醇罗尔斯顿菌可以对庆大霉素、头孢呋辛、环丙沙星、头孢曲松和复方新诺明敏感。在菌血症患者中,所有报道的菌株对复方新诺明敏感,大部分对氟喹诺酮类、头孢噻肟和哌拉西林他唑巴坦敏感。但因其可产生诱导型β-内酰胺酶从而导致抗生素耐药,给临床治疗带来一定的挑战。

4.解甘露醇罗尔斯顿菌是一种革兰氏阴性菌,广泛存在于供水系统中,能够在低营养条件下生存。本病人的纤支镜痰培养检出解甘露醇罗尔斯顿菌,考虑到解甘露醇罗尔斯顿菌可能污染水或供氧设备,立即停用纤支镜,严格进行消毒灭菌。这是我院首次检出此菌,可谓久逢“甘露”,不料竟是致病“祸水”。

参考文献

[1]袁凤丽.解甘露醇罗尔斯顿菌的研究进展[J].临床医药实践,2019,28(6):456-459.

[2]Ryan MP, Adley CC. Ralstonia spp.: emerging globalopportunistic pathogens. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2014 Mar;33(3):291-304.

[3]Boattini M, Bianco G, et al. Ralstonia mannitolilytica bacteraemia: a case report andliterature review. Infez Med. 2018, 26(4):374-378.

[4]Owusu Michael,AcheampongGodfred,Annan Augustina et al. Ralstonia mannitolilytica sepsis: a casereport.[J] .J Med Case Rep, 2019, 13: 318.

[5]Dotis John,PrintzaNikoleta,Orfanou Anagnostina etal.Peritonitis due to Ralstoniamannitolilytica in a pediatric peritoneal dialysis patient.[J] .New Microbiol,2012, 35: 503-6.

[6]Lanks CW,et al.Med Clin North Am.2019 May;103(3):487-501

供稿:深圳市中医院重症医学科 钟国富