一、病史简介

患者女性,40余岁,2022年11月8日入住我院ICU。

主诉:反复发热20余日,气促1天

现病史:

患者2022年10月18日无明显诱因下出现发热,最高39℃,伴咳嗽,干咳无痰,无胸闷气促,无腹痛,无尿急尿痛,无腹痛腹泻,至附近诊所口服中药(具体不详),仍有反复发热,最高40℃,伴干咳,患者未予重视,未就诊。

11月7日患者家属发现其呼吸困难,伴反应迟钝,遂由120送至我科。入急诊科症见:神清,表情淡漠,发热,咳嗽,咳少量黄白痰,全身乏力,查体:体温:39℃,BP 137/70mmHg,P 90次/分,RR 35次/分,SPO2 91%(未吸氧),左肺可闻及痰鸣音,查急诊血常规和超敏C反应蛋白:白细胞 4.46*10^9/L,淋巴细胞# 0.46*10^9/L,中性粒细胞% 88.6%,超敏CRP 218.50mg/L,急诊降钙素原:0.300ng/ml,动脉血气分析(中流量给氧):PH 7.601,PCO2 29.8mmHg,PO2 87mmHg,BE 8mmol/L,SO2 98%,Lac 1.07mmol/L,氧合指数≈235mmHg,颅脑+胸部CT平扫(A2020127)左肺多发炎症伴左侧胸腔少量积液,头颅CT扫描未见明显异常,考虑患者病情危重,除外新冠肺炎后,由急诊拟“重症肺炎”收入院。

既往史:无特殊。

二、入院检查

【体格检查】

体温:39℃,脉搏:95次/分,呼吸:37次/分,血压:112/68mmHg,SPO2 91%(未吸氧)

左肺可闻及痰鸣音,未闻及干啰音,右肺听诊未闻及干湿啰音,余查体未见异常。

【入院化验】

血常规及炎症指标:2022-11-8我院发热门诊查急诊血常规和超敏C反应蛋白:白细胞 4.46*10^9/L,淋巴细胞# 0.46*10^9/L,中性粒细胞% 88.6%,血红蛋白 86g/L,血小板 208*10^9/L,超敏CRP 218.50mg/L,急诊降钙素原:0.300ng/ml,

急诊凝血5项:凝血酶原时间 16.0s,凝血酶原活动度 67%,凝血酶原比率 1.21,活化部分凝血活酶时间 55.9s,纤维蛋白原 6.24g/L,D-二聚体 19.91mg/L

急诊生化:随机血糖 8.50mmol/L,急诊心肌酶3项:肌酸激酶 436U/L,乳酸脱氢酶 774U/L,α-羟丁酸脱氢酶 548U/L,急诊肝功5项:天门冬氨酸氨基转移酶 76.5U/L,急诊肾功3项:肌酐 54umol/L,急诊电解质6项:钾 3.03mmol/L,钠 131.0mmol/L,氯 90.0mmol/L,钙 1.89mmol/L,无机磷 0.35mmol/L。

动脉血气分析(中流量给氧):PH 7.601,PCO2 29.8mmHg,PO2 87mmHg,BE 8mmol/L,SO2 98%,Lac 1.07mmol/L,氧合指数≈235mmHg,新冠核酸检测:24小时阴性。

【辅助检查】

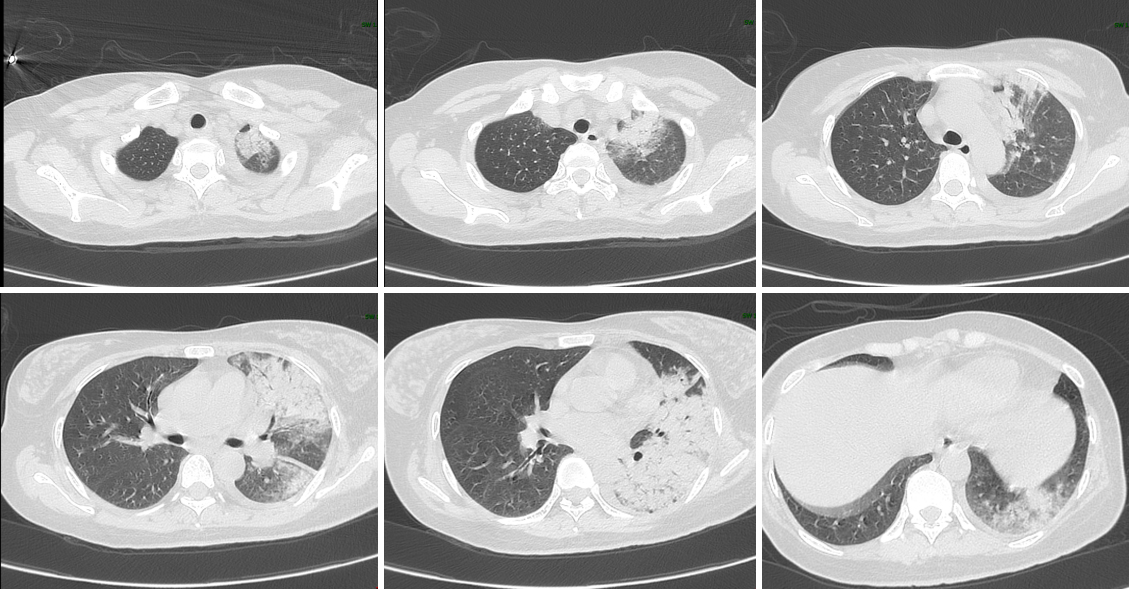

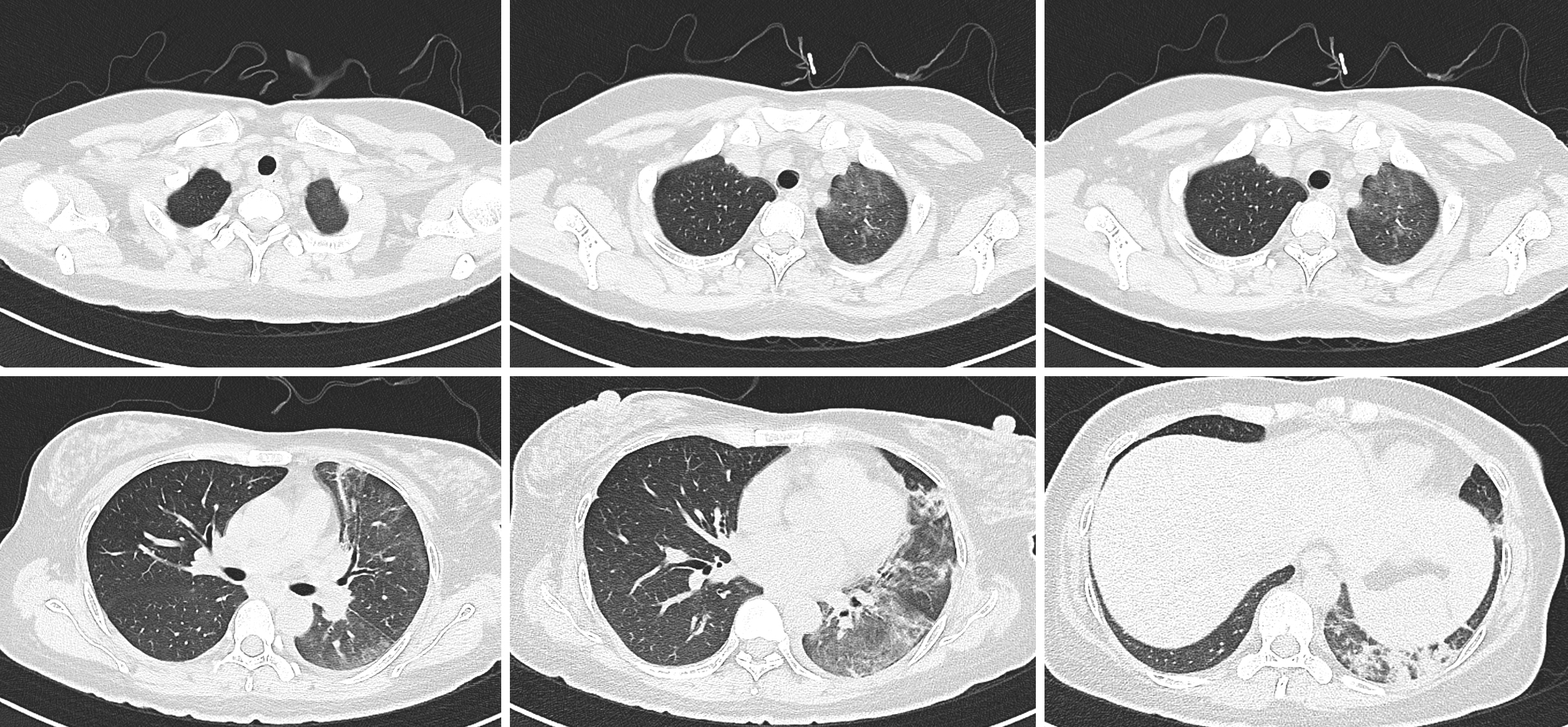

2022-11-8 急诊时查CT所示左肺大叶性肺炎

图1 2022-11-8胸部CT

三、临床分析

病史特点:患者青年女性,既往体健,此次发病主要表现为高热、咳嗽,Tmax 39℃;中性粒细胞% 88.6%,超敏CRP 218.50mg/L,但血白细胞及PCT不高,血气分析提示I型呼吸衰竭,胸部CT提示左肺渗出和部分实变,发展较快;需考虑以下疾病可能:

1.细菌性肺炎:患者年轻且无基础疾病,引起社区肺炎的常见细菌为肺炎链球菌、流感嗜血杆菌等,患者血中性粒百分升高,但PCT及血白细胞不高,与细菌性肺炎表现不大相符,但是不能除外。

2.非典型肺炎:为社区肺炎的常见类型,病原体包括支原体、衣原体、立克次体、军团菌等。支原体和衣原体肺炎通常认为病情较轻;军团菌肺炎重症比例高,主要好发于夏秋季节,本例患者虽发于冬季,但不能除外军团菌及其它非典型肺炎。

3.病毒性肺炎:患者有高热伴咳嗽,胸部CT提示快速进展肺部渗出及实变,外周血白细胞计数正常,炎症标志物明显升高,查肌酶及肝酶稍升高,需同时考虑病毒性肺炎可能。但是患者病程较长,已经反复发热20余日,病毒性肺炎可能性相对小。

4.肺部真菌或非结核分枝杆菌感染:部分真菌如隐球菌或非结核分枝杆菌感染,也可表现为大片实变性肺炎,甚至出现重症病例。但本患者为青年女性,无免疫缺陷及其它真菌感染高危因素,故暂不考虑。

四、进一步检查、诊治过程和治疗反应

11月8日查呼吸道病原体抗体8项:抗肺炎支原体IgM抗体 阳性(+),抗乙型流感病毒IgM抗体 弱阳性(±);

11月8日纤支镜痰一般细菌和真菌涂片检查:痰质量优,见少量革兰阳性球菌,中量革兰阴性菌,少量真菌孢子;结核菌涂片检查阴性。

11月8日两次痰培养及真菌培养阴性,两次血培养(需氧菌及厌氧菌)均阴性。

入院后予中流量吸氧,考虑病情重,病原学不明确,病程20余日,不能除外耐药菌感染可能,抗感染以广覆盖:美罗培南+注射用盐酸万古霉素+注射用更昔洛韦联合抗感染治疗,患者入院后仍有发热,考虑患者不除外非典型病原学感染可能,11月8日予行纤支镜检查,右肺支气管未见明显异常,左肺左主支气管未见异常,左上叶、左下叶各段支气管粘膜充血明显,见黄白色粘痰,局部少许渗血,并送检血液及肺泡灌洗液NGS。

11月9日结果回报:

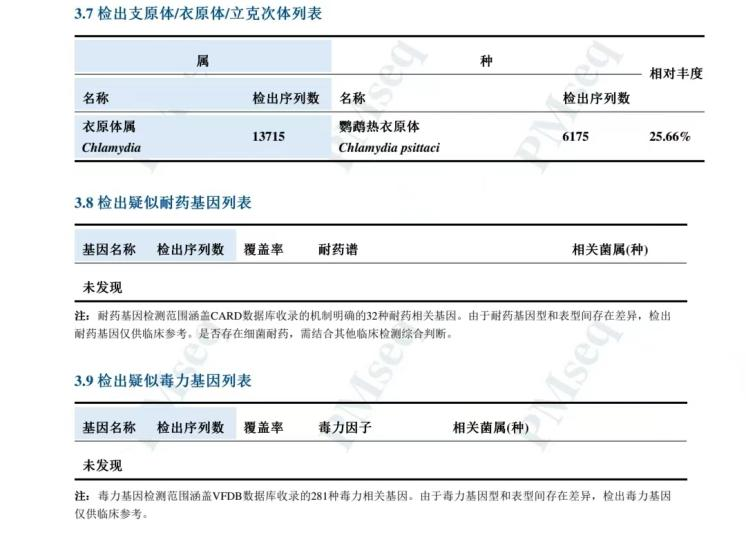

图2 灌洗液NGS结果

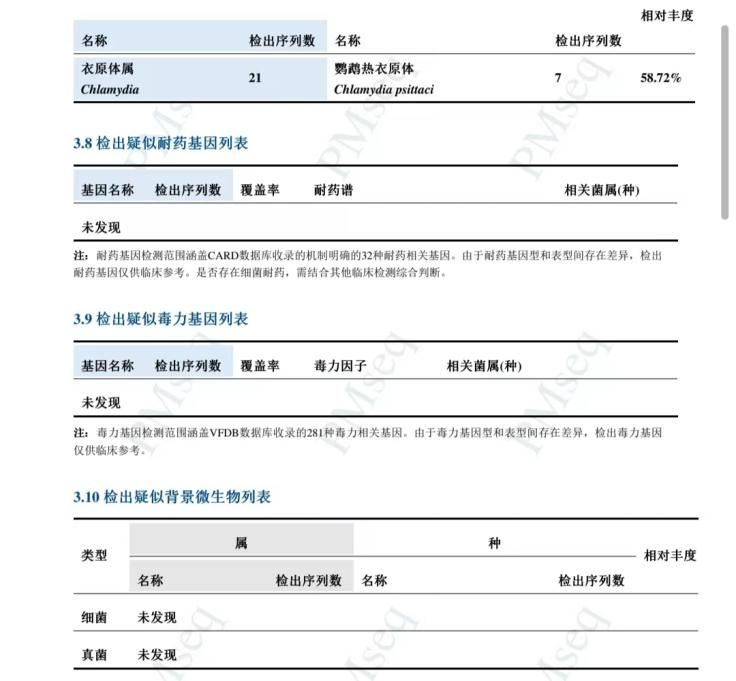

图3 血液NGS结果

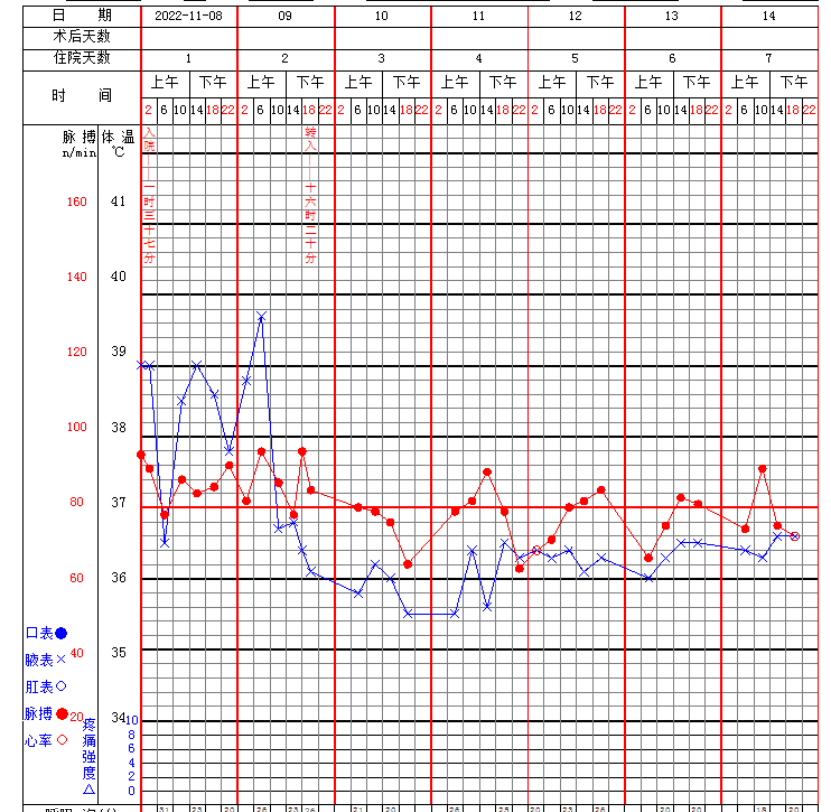

追问病史,患者家中养鹦鹉,结合病史及相关检查,确诊鹦鹉热衣原体感染,11月10日上午予停用美罗培南、万古霉素及更昔洛韦,改用多西环素,当日起未再发热。

图4 体温单

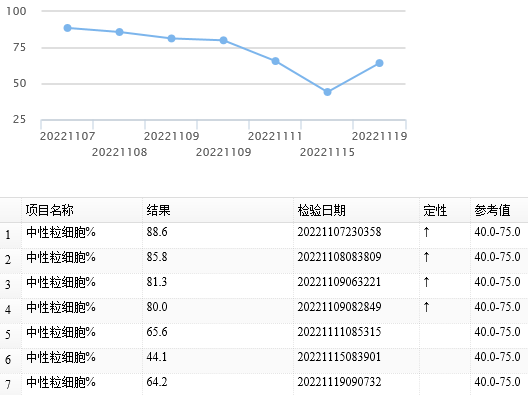

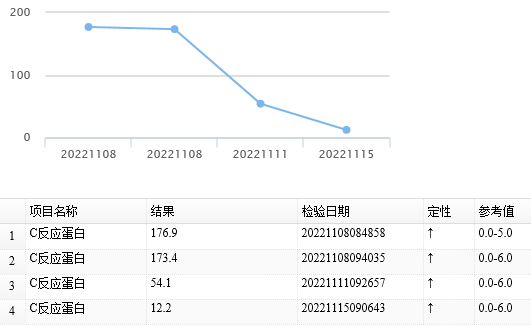

患者入院后多次查血常规正常范围内,治疗后中性粒百分比及CRP明显下降

图5 血常规白细胞计数变化

图6 血常规中性粒细胞百分比变化

图7 CRP变化

氧合指标:11月14日复查动脉血气分析(呼吸空气):pH值 7.479,二氧化碳分压 35.7mmHg,氧气分压 76mmHg,碳酸氢根26.6mmol/L,全血二氧化碳浓度 28mmol/L,血氧浓度96%,血红蛋白 82g/L,钠143mmol/L,钾4.1mmol/L,钙1.14mmol/L;计算氧合指数361.9mmHg。患者氧合较前明显改善。

影像方面:2022年11月21日复查胸部CT示炎症明显吸收

五、最后诊断与诊断依据:

最后诊断:

重症肺炎(鹦鹉热衣原体)

诊断依据:

1.患者家中养了鹦鹉,有明确接触史。

2.患者发热、呼吸衰竭,查胸部CT示左肺肺炎。

3.患者肺泡灌洗液及血液NGS均示鹦鹉热衣原体。

六、经验与体会

1.鹦鹉衣原体是一种革兰阴性、专性细胞内寄生细菌,很多鸟类携带该菌,包括鹦鹉、火鸡、野鸡、鸡甚至鸵鸟和企鹅。人类通过接触鸟类羽毛上的灰尘、鸟类粪便而获得这种细菌。养宠物鸟的人或在养鸟的地方工作的人患这种肺炎的风险最高。症状表现为高热、寒战、相对缓脉、头痛、乏力、干咳和呼吸困难。潜伏期通常为5到14天,但也可长达39天。其他的非特异性表现包括皮疹,呕吐、腹痛腹泻等消化道反应,少见的可出现心肌炎、心内膜炎、脑炎、黄疸和ARDS。

2.在一项荟萃分析中观察性研究,估计约1%的社区获得性肺炎病例由鹦鹉热衣原体引起。然而鹦鹉热的确切发病率和患病率难以确定,可能是由于缺乏常规检查,国外文献对于鹦鹉热衣原体感染有两种类型的血清学检测可用:补体结合 (CF) 和显微免疫荧光 (MIF) 抗体检测。倾向于 MIF 测试,使用的抗原是衣原体物种特异性表面抗原。MIF测试显示抗体增加四倍或免疫球蛋白 (Ig)M 抗体滴度 ≥16 被解释为具有诊断意义。作为CF 和 MIF 的血清学反应通常不显著,单一抗体任一检查的滴度均为 ≥32,结合典型病史足以确诊的“可能的鹦鹉热”,但仅在专科实验室可用。国内对于鹦鹉热衣原体感染的诊断基本上均来自于二代测序,结合病史及影像学,该例患者诊断明确。

3.鹦鹉热衣原体首选四环素类包括多西环素(100 mg口服,每日两次)、米诺环素,通常对轻中度疾病患者产生快速的临床反应。危重症患者可静脉注射多西环素。若存在四环素类禁忌,次选大环内酯类,喹诺酮类有效。鹦鹉病的最佳治疗时间尚未确定,但我们通常在使用四环素时治疗至少7到10天。

4.病原微生物引起的感染性疾病是临床面临的最常见的疾病之一,并且随着人群结构变化、环境污染以及药物滥用等因素的影响,病原体呈现多样化和复杂化的趋势,逐步威胁人类健康。随着测序技术的飞速发展,NGS已逐步应用于感染性疾病的诊断、治疗和监测,在病原微生物鉴定、分型、耐药突变检测及新型病原体鉴定方面有其独特的优势。鹦鹉热衣原体对所用的β-内酰胺抗生素无反应,该例患者入院后及时予完善病原学NGS检查,入院36小时之内完成确诊鹦鹉热衣原体感染,并予相应治疗,以及做好隔离措施,对病情的诊断及治疗有极大帮助,临床上,对于考虑非典型病原学感染的重症肺炎,建议尽早完善NGS检查。

参考文献:

1.Wolff BJ, Morrison SS, Pesti D, et al. Chlamydia psittaci comparative genomics reveals intraspecies variations in the putative outer membrane and type III secretion system genes. Microbiology 2015; 161:1378.

2.Hogerwerf L, DE Gier B, Baan B, VAN DER Hoek W. Chlamydia psittaci (psittacosis) as a cause of community-acquired pneumonia: a systematic review and meta-analysis.Epidemiol Infect 2017; 145:3096.

3.Rybarczyk J, Versteele C, Lernout T, Vanrompay D. Human psittacosis: a review with emphasis on surveillance in Belgium. Acta Clin Belg 2020; 75:42

4.Yung AP, Grayson ML. Psittacosis--a review of 135 cases. Med J Aust 1988; 148:228

5.Wreghitt T. Chlamydial infection of the respiratory tract. Commun Dis Rep CDR Rev1993;3:R119

6.Grayston JT, Thom DH. The chlamydial pneumonias. Curr Clin Top Infect Dis 1991; 11:1.

供稿:深圳市中医院重症医学科 林博