肝病科童光东教授团队经过10年以上长期临床研究,在乙型肝炎研究方面取得重要成果,于近期分别以“Efficacy of a Chinese herbal formula on hepatitis B e antigen positive chronic hepatitis B patients ”和“Long-term follow-up of cumulative incidence of hepatocellular carcinoma in hepatitis B virus patients without antiviral therapy”为题,在影响因子为5.06分的《世界胃肠病学杂志》(World Journal of Gastroenterology)上连续发表2篇大型中医临床研究论文。

据悉,得益于研究设计规范合理,并有长期详实的随访数据,审稿专家对这两篇中医临床研究论文一致给予极高的评价。

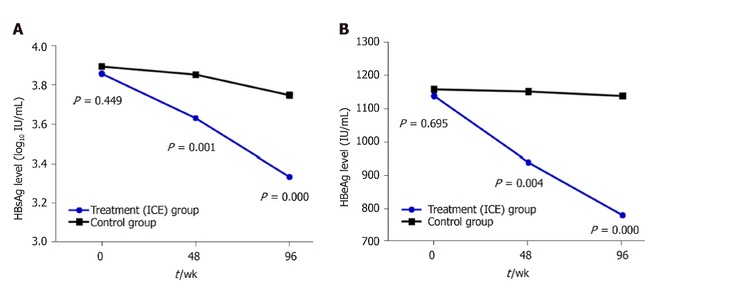

其中一篇文章《中药复方治疗e抗原阳性慢性乙型肝炎疗效观察》揭示了“通过补肾清透法治疗ALT正常的e抗原阳性慢性乙型肝炎血清转换达16%”的研究成果。

目前,没有指南推荐对“e抗原(HBeAg)阳性、丙氨酸转氨酶(ALT)持续正常,HBV-DNA高病毒载量的慢性乙型肝炎患者”进行抗病毒治疗,主要原因是无有效的治疗方法。尽管长期ALT水平正常,但HBV-DNA高病毒载量持续存在,肝脏病变仍在隐匿进展。

HBsAg和HBeAg定量水平在基线、治疗期间的变化,以及12周和24周时ALT升高,是HBeAg清除的强有力预测因子。基于这一指标,童光东教授团队通过国家“十一五”、“十二五”科技重大专项,招募597例患者,开展“采用补肾法治疗乙肝携带者”的大样本、多中心、随机双盲临床研究。研究显示:通过96周的干预,治疗组HBV DNA水平(<4 log10 IU/mL)为18.59%,HBeAg清除率为16.08%;而对照组HBV DNA水平(< 4 log10 IU/mL)只有2.55%,HBeAg清除率只有5.61%。从而得出“采用补肾法治疗ALT正常的e抗原阳性慢性乙型肝炎,可安全降低HBV DNA定量,并能达到e抗原血清转换”的结论,临床效果之显著,超过了目前全球所有抗病毒治疗研究结果,其机制与中医药能调节宿主免疫功能有关。

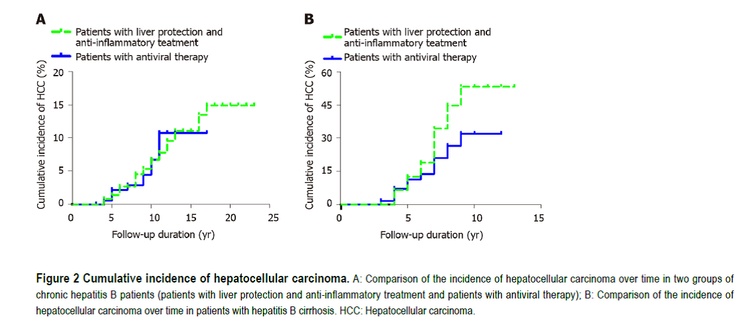

另一篇文章《未经抗病毒治疗的乙型肝炎患者肝癌累积发病率的长期随访》揭示了“保肝抗炎治疗早期慢性乙型肝炎与核苷类抗病毒治疗相比,肝癌发生率没有差异”的研究成果。

目前大多数学者认为,抗病毒治疗是消除乙肝的主要手段。但是核苷类抗病毒药物长期治疗带来的受益仍不确定,主要对阻止肝癌的发生方面仍不清楚,且核苷类药物需要长期服用,甚至终身用药,给临床患者带来很大的心理压力。

中国是世界上慢性乙型肝炎的主要流行区。童光东教授团队对没有进行抗病毒治疗且长期采用保肝抗炎治疗的中国慢性乙型肝炎(CHB)患者进行长达20余年的临床随访和长达10年的中位随访。研究发现:抗病毒治疗与保肝抗炎治疗的乙肝患者,其肝癌发生机率无显著差异;有16.9%的抗炎保肝治疗的患者出现HBV-DNA自发下降到无法检测的水平,32.8%的患者表现出乙肝e抗原(HBeAg)自发的血清学转换。虽然在抗病毒治疗患者中,87.2%的患者检测不到HBV DNA, 52%出现HBeAg血清学转换,但停药后50-70%的患者出现复发。而自发HBeAg血清转换的患者组,其肝癌的累积发生率只有1.6%。用Cox回归模型对校正后的REACH-B评分进行分析,结果表明:丙氨酸转氨酶大于400 U/L、糖尿病史、肝癌家族史的老年男性是肝癌发生的主要危险因素,而多因素分析表明男性、HCC家族史是发生HCC的危险因素之一。因此,童光东教授团队得出结论:抗病毒治疗和保肝抗炎治疗在降低肝癌的风险并未发现差异,而长期使用抗病毒治疗可能会掩盖一些慢性乙型肝炎患者的自发血清学反应。

资讯来源:深圳市中医院肝病科